ピュリツァー賞といえば、アメリカの新聞、雑誌、報道、文学、作曲などの功績に対して授与される賞。

本書は2015年までのピュリツァー賞の写真部門の受賞作が載っている。

ピュリツァー賞なんて、洋画に出てくるフリージャーナリストが「ピュリツァー賞とって有名になってやるぜ」とカメラを構えるシーンをよく見るな、というくらいの知識しか俺にはなかった(これを言った登場人物はだいたい死ぬ)。

でも、このピュリツァー賞の写真部門の受賞作を1942〜2015年まで順番に見ていくと、

その方が社会に訴えるテーマとしてはふさわしいからそりゃそうなんだけど、まるで暴力の歴史を紙芝居のように振り返る衝撃の読書体験だったので紹介したい。

いくつか、気に入った写真をピックアップして紹介する。

考えさせられた写真

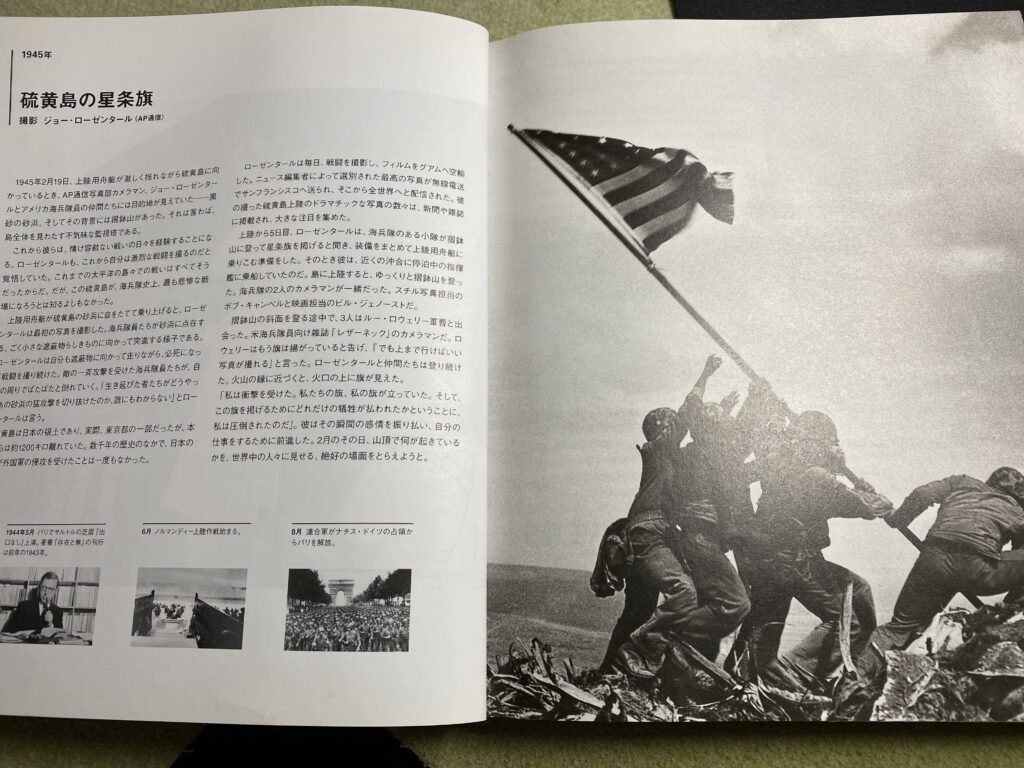

1945年 硫黄島の星条旗

この写真はアメリカで切手になってるくらい有名だから、見たことある人は多いはず。

硫黄島なんてアメリカからはるか離れた絶海の孤島で、アメリカ人からすると未開の地でしかない。

その地に「我らが星条旗が立てられた」ことを伝える写真だから、この写真はアメリカ国民の戦意高揚に使われたらしい。

日本にとっては敗戦の象徴のような一枚だけど、逆に日本が勝っていれば、ニューヨークの自由の女神の頭の上に日本国旗がぶっ立てられていたのかも。

硫黄島の戦いについては、この映画が有名。

アメリカ人のクリント・イーストウッド監督がこの映画を撮ることに一部では反対もあったらしいけど、俺はわりと中立の視点からうまく描いてるなと思った。

1955年 波にさらわれた子供

子供が波にさらわれたことに気づいた瞬間の若い夫婦の写真。

夫にすがり寄る妻と、なす術もなくたたずむ夫のコントラストが強烈だ。

ピュリツァー賞ではこういった政治・戦争・貧困とも無関係そうな写真が受賞することもあるらしい。

当時はまだ写真の歴史が浅く、「写真より文字で伝える俺たちのほうが上だ」と、カメラマンは新聞記者より下に見られていたらしい。

でもこの写真に関しては、どんな新聞記者だってこの写真以上のものを文字で伝えることは無理だろうな。

メディアとしての写真が、いかに多くの情報量を伝えるかがよくわかる1枚。

1961年 舞台上での暗殺

1960年、日比谷公会堂で日本社会党の浅沼稲次郎委員長が刺殺される瞬間の写真。

当時は右翼・左翼のグループが激突してて、日本刀を持った右翼少年が乱入して刺殺した。

最近も安倍元首相が銃殺されたけど、暗殺はやろうと思えば誰にでもできる。

だけどそれをしてはいけないという暗黙の合意があった。

その暗黙の合意を破れるほど強い殺意さえ持てば、誰だって暗殺できるんだろう。

そして、強固な殺意を持つ原因は、だいたい政治的動機や宗教的動機なんだ。

1973年 ナパーム弾から逃げる少女

センシティブな画像なので、念のためモザイクしてます。

ベトナム戦争を象徴する写真だから、見たことのある人は多いと思う。

ナパーム弾の炎が燃え移った衣服を脱ぎ捨てて走る全裸の少女。

実は、この写真を撮ったカメラマンは、この全裸の少女を病院まで送って助けている。

その後、この少女は生き延びてキューバに留学するんだけど、政府のプロパガンダとして使うために監視されたり、亡命したりと、波乱の人生だったらしい。

すごいのは、この写真を撮ったカメラマンと彼女の親交が続いてること。

撮られた側/撮った側の親交が続くというのは、珍しいと思う。

少女についての伝記本が出版されました。

1994年 ハゲワシと少女

アパルトヘイト時代のスーダンの飢餓を象徴する1枚として有名。

しかしこの写真には、「写真を撮る前に少女を助けろよ」という批判が相次いだらしくて、「報道か人命か」という大きな論争になった。

Wikipediaによると、カメラマンは写真を撮った後にハゲワシを追い払って少女を助けたようだ。

ここで、さっきの「ナパーム弾の少女」を撮ったカメラマンと比較するとおかしなことに気づく。

- 「ナパーム弾の少女」を撮ったカメラマン

➡︎撮影した後に、少女を病院に送って助けた。 - ハゲワシと少女を撮ったカメラマン

➡︎撮影した後に、ハゲワシを追い払って助けた。

━━どっちのカメラマンも、撮影した後に少女を助けているんだ。

なのに、ハゲワシと少女を撮ったカメラマンに対する批判が多かったのはなぜなんだろう?

俺にはよくわからない。

ジャーナリストは報道を世界に伝えるのが仕事なんだから、撮影するのが当たり前だと思うんだけどね。

批判を受けたこのカメラマンは、ピュリツァー賞を受賞した1ヶ月後に自殺してしまった。

【まとめ】

読んでて気分が良くなる本ではないけど、写真が主だから紙芝居のように楽に読める。

人類の暴力史を伝える紙芝居として、覚悟してページをめくってほしい。

コメント